“È questa, in fin dei conti, la conquista più grande di un’esistenza inimitabile, racchiusa in quelle tre sillabe tra nome e cognome, con quest’ultimo che coccola una sola vocale accudendola tra consonanti morbide, con un valore quasi onomatopeico: Zoff, come il rumore del pallone attutito dai guanti”

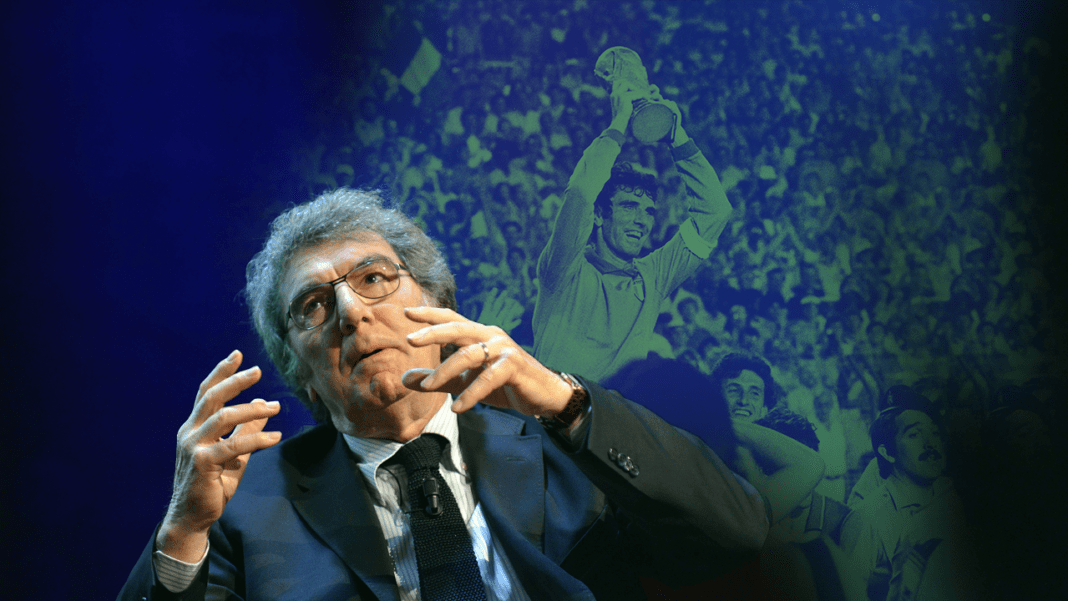

Nel francobollo disegnato da Renato Guttuso bastano le mani, che più che stringerla sembrano aggrapparsi alla Coppa del Mondo del 1982: l’emblema di chi viene da un mondo di fatica e di sostanza, laddove nemmeno le parole potevano essere sprecate. Il suo volto non si vede, nel disegno, eppure se ne può immaginare finanche l’espressione, che ha sempre conservato una nota d’austerità persino nel momento della gioia assoluta.

Nascere ottant’anni fa a Mariano del Friuli voleva dire germogliare in un’Italia in cui al primo vagito si otteneva in dote la fatica di risollevarsi: una sorta di predestinazione, più che una missione; un destino quasi evangelico che accomunava le genti delle aree rurali e più disagiate del settentrione a quelle di un sud arcaico e già abbondantemente svantaggiato.

Dev’essere per questo, anche per questo, che Dino Zoff ha spesso ricordato di essersi vergognato, quella volta, in una delle rare occasioni in cui ha scelto di trascorrere in un locale notturno la serata dei festeggiamenti per uno dei tanti trofei vinti con la Juventus: perché per una delle rare volte della sua vita gli era capitato di rincasare più o meno all’ora in cui i suoi genitori per una vita si erano svegliati per andare a lavorare. E dev’essere per lo stesso motivo che lui e Gaetano Scirea scelsero di restarsene in camera a Madrid, la notte tra l’undici e il dodici luglio del 1982, dopo aver sconfitto in finale per 3 – 1 la Germania Ovest. Pensare ai tedeschi per uno nato nel 1942 a Mariano del Friuli chissà quante cose poteva significare, ben oltre un rettangolo di gioco, ben al di fuori di quei pali entro i quali aveva scoperto il modo di continuare a essere se stesso pur incontrando un futuro impensabile.

È stato il più grande della sua generazione? C’è già un’imperfezione, nella nostra domanda: perché le generazioni che ha intersecato lungo la sua parabola calcistica sono perlomeno due, nel corso delle quali ha avuto concorrenti straordinari nel ruolo: basti pensare a Ricky Albertosi, al “Giaguaro” Castellini, a Ivano Bordon o alla generazione successiva, quella dei Galli e dei Tancredi. Lo è stato perché non aveva bisogno di rubare la scena né con i voli plateali, né con le urla continue ai compagni di reparto: rispetto a quelli che hanno vinto tanto, hanno bisogno di far meno rumore i pochi, pochissimi, che hanno vinto tutto.

Non è stato diverso da allenatore, o da dirigente; sempre con quella maschera di imperturbabilità che lo aveva fatto amare dai tifosi della Juventus così come lo avevano amato da subito quelli del Napoli: perché tutto ciò che ha vissuto, rappresentato, conquistato non lo ha mai costretto a scendere a patti con la sua indole; a diventare altro da ciò che era sempre stato; che sarebbe stato anche se avesse fatto il tornitore in fabbrica.

È questa, in fin dei conti, la conquista più grande di un’esistenza inimitabile, racchiusa in quelle tre sillabe tra nome e cognome, con quest’ultimo che coccola una sola vocale accudendola tra consonanti morbide, con un valore quasi onomatopeico: Zoff, come il rumore del pallone attutito dai guanti.

Paolo Marcacci